家を建てたときに庭に池を造りました。土を掘って防水シートを敷いたものです。最初に造ったのは二十年以上も前のことです。

庭の池はこまめな管理を要します

屋外ですから当然落ち葉やその他のごみも入りますし、日当たりがいいのでアオコもよく発生したためウォータークリーナーを設置しました。

立派なお宅の庭にある灯篭のようなものはこの小さな池にはとても似合いません。

購入したのは下の写真のタイプのウォータークリーナーで、これで3台目です。

前回購入したホームセンターには在庫が無かったため通販で取り寄せました。

見た目よりフィルタの機能を重視

蓋を外すとフィルタが見えます。このフィルタを掃除したあと本体に詰め戻すときはちょっと工夫がいります。フィルタが本体の縁より上に出ないようしっかり詰めないと上の蓋が浮いてしまうのです。

この蓋はほとんどかぶせてあるだけといった感じでストッパーもありません。

何かのはずみで噴水口とパイプを道連れに本体から外れて浮き上がってくることがあります。

蓋の上に石を載せていますが、時々石がずり落ちて池の底に落ちてしまいます。これは改善が必要です。

フィルタを取り除くと中央にポンプが見えます。ポンプの横側に吐出量の調整ダイヤルがあります。

池に入れる前にタライやバケツなどでおおまかな吐出量を調整しておいたほうがいいです(フィルタを外さないとポンプ側の調整ができないため)。その後細かい調整はノズルの先端を回して行います。

手をかけるところがないので針金で吊り下げ用の輪を作りました。

ノズルの筒の長さは伸縮できますが、池の深さによっては土台を設けるなどの工夫が必要です。

ポンプの吐出量が多すぎてベルの形が悪いと、このように池の外にも水を撒いてしまいます。これではいずれ池の水がなくなってしまうかも。

ノズルの先端を回転させると隙間が変わり、それに応じてベルの大きさも変わってきます。他のノズルも同じです。

ベルの大きさはこのくらいが見た目にもいいかもしれませんね。

ノズル(噴水口)は3種類

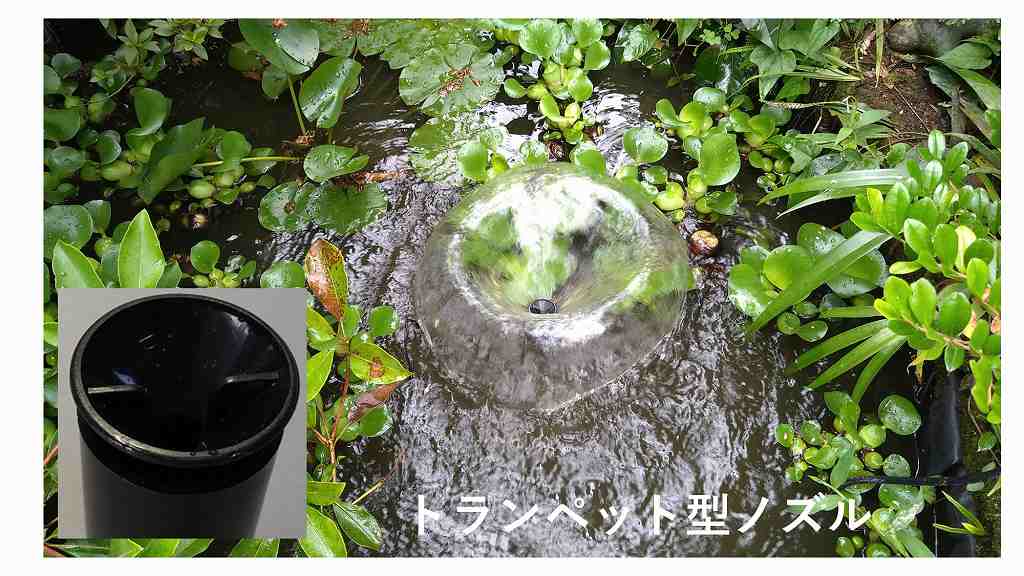

ノズルは上の写真の「ベル型」のほかに次のような「シャワー型」「トランペット型」の3種類が付属しています。

池の水の汚れ、種類と対策

室内の水槽でも屋外の池でも程度の差こそあれ水質の悪化は避けられません。ここでは屋外の池の水について触れたいと思います。

水の汚れは

- 魚の糞やエサの残り

- 落ち葉など

- アオコ

などが主な原因です。

落ち葉などのごみの除去

池のそばに樹木があるとこのように落ち葉が池の底にたまります。

また泥も結構沈殿しているものです。これらは定期的に網などで池の底を浚うようにしていますが、一緒に泥も巻き上がります。

ウォータークリーナーが動いて入れば数時間で収まりますが、ひどいようであれば池の水を全部抜いて清掃することも必要かもしれません。

定期的な水の入れ替え

屋内の水槽などではよく行うと思いますが、一般に水槽の水の3分の1程度を順次入れ替えていく方法です。

でも池の水をこのような形で入れ替えるのは大変な作業です。

水の減り具合を見て丸1日汲み置きしたものや、カルキ抜き(ハイポ)を溶かしたものを時々補充する程度でもいいと思います。

なお最近の雨水は酸性であることが多く生き物にはふさわしくないようです。

大雨のあと池の水がきれいになっていることに喜んでばかりはいられないんですね。

アオコ対策

アオコは植物性のプランクトンで、春から夏にかけて水温が上昇すると発生し、一度出始めると晴天の日などに一気に広がります。

アオコは日中光合成をして酸素を出しますが、夜間は逆に酸素を消費します。

ろ過装置を取り付けるのもかなり有効な方法です。水を循環させることで酸素を取り込むことの一助にもなります。

下の写真はウォータークリーナーを設置してからちょうど10日目のフィルタの状況です。(画像をクリックして拡大)

ヘドロのような汚れがフィルタにべったり付いています。

日差しが強くなる夏場はかなり汚れて、外したフィルタがずっしりと重く感じるほどです。

この重くなったフィルタを手でぶら下げて、ホースで水をかけて汚れを洗い流すと、汚れでずっしりと重かったフィルタがスッと軽くなります。

それほどこのフィルタは汚れを取り込んでいたのがわかります。

薬の散布や殺菌灯の設置

薬を散布したり殺菌灯を設置する方法もあるようですが、当方では上記のウォータークリーナーだけでほぼ解決しているので、これらの方法はとったことがありません。

使ってみた感想

池を作った時にホームセンターでウォータークリーナーを探していたら、大きさも価格も手ごろなこの製品が目につき購入したのです。

5、6年ほど使用して壊れてしまい、2台目も3台目も同じ機種を設置したのですが、ヘドロ状のアオコや泥がごっそりと除去できていたので、この規模の池には十分な能力です。

改善すべき点についてはいくつかあるので参考までに記載しました。

・ストッパーが無いので本体の蓋だけ水面に浮き上がってしまうことがある。

そのため蓋に石を乗せているがよく落ちるので池の底は石だらけ。留め具が欲しい。

・ノズル部分は差し込んでいるだけなので触れるだけで抜けやすい・・・結構腹が立つ。

⇒ ノズルの基部にビニルテープを巻いてみたりなど工夫

・本体底の中央にポンプがあるのでポンプと本体の間にフィルタを入れるのにコツを要する。

・水量の調整つまみはポンプに付いているので、調整するにはその都度フィルタを取り外さないといけない。

⇒ 何度か試して定位置を決める

・噴水の形状はノズルの先端の高さを調整して行うが、ポンプが手の届かない池の真ん中にある場合は困難。

⇒ 手元に引き寄せて何度か試して定位置を決める

ポンプ用のモーターを動かすためには電源が必要になります。近くに屋外用の電源があればいいのですが、なければ延長コードでつなぐ必要があります。

状況によっては資格が必要になりますが、自分で配線してもいいですね。ポンプの電源コードはプラグが三端子タイプです。できるだけアースをとるか漏電遮断機を間に入れたほうがいいでしょう。

写真のボックス内の白いものはタイマーです。ONとOFFの時間をおおむね15分単位で何度でも設定できます。なお、タイマーは必ずしも必要ではありません。

(おわり)