画像はクリックすると拡大します

通常の自転車よりも軽い力で長時間走らせることができる電動アシスト自転車には、ジョギングやウォーキングなどのような有酸素運動としての効果があります。

電動アシスト自転車とは

最近電動アシスト自転車に注目が集まっています。

しかしこの「電動」という単語がある誤解を招いているのも事実です。

スイッチ一つで楽に走れる、速いスピードで走れる…等々。

実際のところどうなのでしょうか。

ペダルを漕がないと動かない

正確に言うと電動自転車ではなく「電動アシスト自転車」です。アシストが付きます。

電動アシスト自転車に乗っているとよく言われます、スピードも出るしずいぶん楽なんだろうね…と。

確かに電動アシスト自転車は漕ぎだしや坂道での走行はかなり楽ちんです。

でもペダルを漕がないとモーターは回りません。しかも時速10㎞を超えるとアシスト力は減少し、時速24㎞を超えるとアシスト力はゼロになります。

なので、時速25㎞とか30㎞あるいはそれ以上のスピードで走っているのはモーターの力ではなくすべて自力なのです。

電動アシスト自転車にはきちんとした定義があるので、まずそこを押さえておきましょう。

電動アシスト自転車の定義

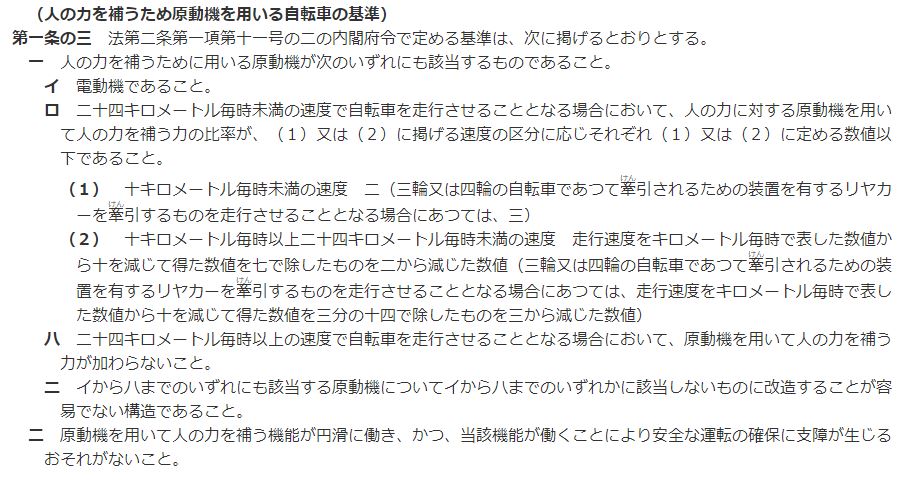

電動アシスト自転車については

道路交通法施行規則第一条の三(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

において明確に定義されています。当該箇所の抜粋を次に示します。

要約すると電動アシスト自転車には次のような基準が定められています。

- 電動機が付いていること

- 時速が10km/h未満までは、人の力が1に対して、アシスト力はその2倍以内

- 時速が10km/h以上では速度が上がるにしたがってアシスト力は減少し、時速24km/hでアシストはなくなる

時速10km/h未満では自己の2倍の力でアシストしてくれるのです。

坂道の途中からでも、よほどの傾斜でなければ座ったままで楽にスタートできます。

低速域でのアシストが大きいのが特徴で、坂が多い地域に住んでいても自転車で出かけようという気にさせてくれます。

低速で負荷の大きいところでこそ力を発揮するんだ

時速10㎞を超えるとアシスト力は減少し、24㎞でゼロになるのね

そんなスピードで走れるくらいなら、その時点でアシストを切るというのは理にかなっているな

電動アシスト自転車だからスピードが出るだろうというのは大きな誤解ね。

電動アシスト自転車はバッテリーが切れると重いのか

バッテリーが切れると異常に重いという書き込みをしばしば見かけます。実際のところどうなんでしょうか。

そもそも自転車本体が重い

確かに電動アシスト自転車は重いです。ロードバイクの2倍以上あるでしょう。スポーツタイプのTB1eでも後部キャリアを付けたら25kgくらいあります。

しかし自転車には車輪があります。人類は楽をするために車輪を発明したのです。

平地であれば、重量が2倍になっても転がすうえでの感覚的な重さはさほど大きくないでしょう。

ただし車重がそれなりにありますので、わずかでも登り坂になると脚力はより必要になります。

バッテリーが切れたときにペダルが重い

今どきの電動アシスト自転車は、電源がOFFのときはモーターと車輪は完全に切り離されるので、モーターを引きずって抵抗になることはほとんどないそうです。

ときどき平地を走行するときに電源をOFFにして状況を観察してみるのですが、単に普通の自転車と変わりません。

ではなぜバッテリーが切れると急に重くなると感じるのでしょうか。

電動アシスト自転車で走行するときは結構ギヤ比の高い方を選んで走ることが多いと思います。

脚力が必要なポジションですが、アシスト付きは楽なのであまり気にならないのです。

このギヤ比の状態のまま電源をOFFにすれば急にペダルが重く感じられるのは当然でしょう。もともと脚力を必要とするところですから…。

適切なギヤ比を選択すればいいことなのです。

電動アシスト自転車の長所

スムーズで安定した発進はそのまま安全につながる

すでに書いたように大きな力を要する場所ではより大きな力でアシストします。

二輪車は発進時にある程度のスピードに乗るまではとても不安定な乗り物なのです。

坂道の途中から発進するときや子供さんを乗せていて重量が重いときなどは特にそうです。

発進時の安定は直接安全な走行につながります。

発進、停止が多いところでもあまり苦にならない

自転車は発進の際に大きな力を必要とするので、交通の状況によっては頻繁に発進、停止が繰り返されるところではつい停止することなく突っ切ってしまう方がいるのかもしれません。

同じ二輪車でも自動二輪車や原付バイクなどエンジンで稼働するものは、アクセルをひねるだけで簡単に安定した発進ができるのが大きな違いです。

その点においても電動アシスト自転車は発進が楽であることが長所の一つであると言えるでしょう。

有酸素運動に適している

適度な負荷で長時間継続して行う運動は有酸素運動といい、脂肪燃焼に大きな効果があるといわれます。

電動アシスト自転車は、発進時や坂道を登る際などの大きな力が必要なところでは、電動モーターがアシストすることにより運動負荷のピークが均されます。

結果として長時間継続した適度な運動が保たれるので、電動アシスト自転車は有酸素運動に適しており、健康増進の効果があるといわれています。

坂道の多い地域でも出かけようという気になる

坂道の途中から発進する場合や子供さんを乗せていて重量が大きい場合でも安定した発進ができるのは、アシスト付きのおおきなメリットの一つでもあります。

そして何よりも大きいのは、坂道が多い地域にお住まいでも、すべて車に頼ることなく自転車で出かけようという気にさせてくれることです。

走行が安定するので、子供さんの送り迎えや買い物などにも重宝

「バッテリー充電器」について

広告では専用充電器の画像ってあまり見かけませんね。

下図が充電中の全体写真です。

バッテリー自体はそれなりの重量がありますが充電器は軽いものです。しかし写真のようにサイズが 18cm x 22cm x 6cmと結構大きいです。

充電中にバッテリーが倒れないようにするためだけにサイズを大きくしているのであれば、別途小型のものもあると便利かなと思います。

なお、フル充電完了まで4時間くらい要します。

電動アシスト自転車乗車時の注意事項

停車中はブレーキをしっかり握ること。片足をペダルに載せてはいけません。

うっかりペダルを強く踏み込んでしまうと大きなアシスト駆動力が働いて自転車が跳びだし転倒や衝突するおそれがあります。

取扱説明書にあるように

乗車する際は前と後ろの両方のブレーキをかけ、ペダルに足を乗せない

ことが大事です。

歩道における「自転車通行可」

自転車は道路交通法の規定では軽車両に該当しますので、歩道と車道の区別のあるところでは原則として車道の左側に寄って通行する義務があります。

しかし道路の左端には釘などの金属片やがらくたが掃き寄せられていて自転車にとってはこの上なく危険なところなのです。

「自転車通行可」の標識がある歩道はもちろん走行可能です。

それ以外にも条件によっては自転車による歩道の走行が認められる場合もあります。

下の写真をご覧ください。

このくらい広々としていれば自転車も歩行者も安心だけど…(神戸市東灘区)

歩道幅が狭すぎ!

かえって危ないのでは ?…(九州の田舎)

一本橋走行の訓練が必要かも

・田舎では都市部を除いて歩道は狭く、有るだけましといった感じです。

・デコボコなうえに電柱や交通標識のポールが邪魔。

・車道より一段高くなっているので、車道側に転倒しそうになったこともあります。

・車道も狭いので危険ですが、安易に「歩道通行可」とされてもねえ。

・「歩道通行可」を「自転車は歩道を走れ」の意味と勘違いしているドライバもいることでしょう。

自転車の取り締まり強化

警視庁は2022年10月下旬から、自転車の悪質な違反にいわゆる赤切符を交付するなど、取り締まり強化の方針を打ち出しています。

モーターの力だけで動くものは電動アシスト自転車にあらず

なお最近問題になっている、電動アシスト自転車を謳いながら実際はモーターだけで動くものがあります。

これはもはや自転車ではなく別の区分になり、方向指示器やバックミラーを設置してナンバープレートを取得しなければなりません。また運転免許も必要となります。

それはモペットなどの電動バイクのこと。こちらを読んでね→

原付バイク区分の「モペッド」

モペッド(商品名:モペット)というものがあります。

これはペダル付きのオートバイで、エンジンや電気モーターなどの原動機だけで走行することもペダルを漕いで人力だけで走行することも可能な車両のことです(ウィキペディアより)。

これは法律上は「原付バイク」にあたり、運転免許やナンバープレート、方向指示器の取り付けやヘルメットの着用が必要となります。(ヘルメットは普通の自転車でも着用したほうがいいですが)

最近でも無免許疑いで書類送検される例がありました。

取り締まる側でも電動アシスト自転車との区別がつきにくいということなので、この違いは覚えておきましょう。

(おわり)

- 広 告 -